城市化滞后,服务业受限

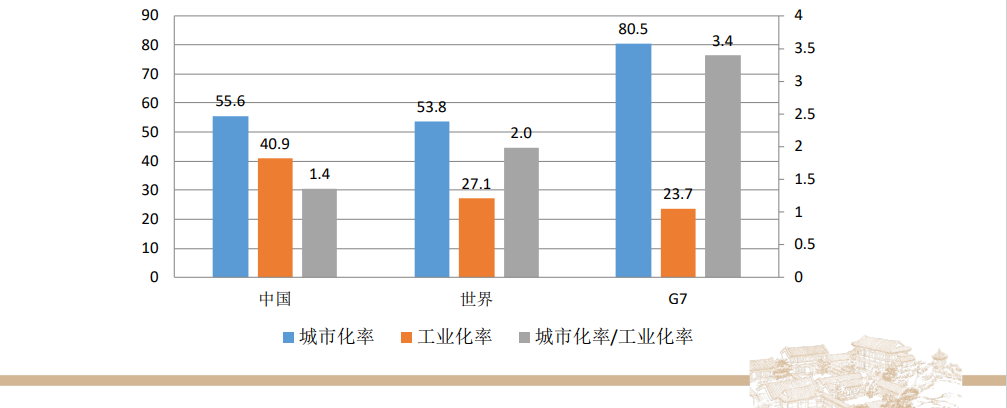

中国经济发展可以分为两段,上半场是以“工业化”为主导的阶段,下半场则以“城市化”为主,并进一步带动工业化。历数当前主要高收入国家,工业化和城市化基本是伴生的现象,差不多是同时推进和完成的,工业化提高了,城市化规模就扩大了。但是,中国作为后发国家,过去三四十年,通过对外开放,尤其是加入世界贸易组织之后,中国的生产要素和全球的市场结合,实现了快速的工业化,成为全球第二大经济体。另一方面,中国城市的发展并没有那么快,2015年中国已经是世界第二大经济体了,但当时中国的城市化率只有55%,工业化率为40%,城市化和工业化比率是1.4,远低于国际平均水平(2.0)。如果和G7国家(3.4)比,中国的这一数据更低(见图1)。可以说,我国的工业化水平是大幅度超前的,城市化水平则相对滞后。

图1 中国城市化率与工业化率(2015年, 单位:%)

这是因为工业化发展只需要掌握技术,拥有原材料、资金和劳动力,就可以像复印机一样快速复制。过去四十年中国经济快速增长,就是因为工业化是个复制过程。但是城市的本质是人口聚集而成的一套生态系统,是建立在一套基础设施之上的复杂的功能机构分工网络,只能慢慢生长出来,不可能在短时间内建立。这就形成了上文描述的“工业化超前,城市化滞后”的结构性格局。

因为城市化滞后,中国市场发育不完善,工业化也受到制约。这种制约集中体现在各种结构失衡上,例如中国经济依赖外需。因为工业化是生产能力和供给能力的指标,工业化程度越高,生产能力越大;城市化是市场发育的指标,城市越发展,市场越大,需求越大。工业发展得好、城市化相对滞后的国家,其内部市场必然相对较小。所以过去一段时间,中国经济依赖外部市场,就是因为短期内国内的城市和市场需求没有起来。所以,过去一个阶段中国经济发展主要依赖出口。

中国经济的另一个结构特征是服务业滞后。如果城市的发展相对于工业发展滞后,服务业占比就会很低,这是全球经济发展的普遍规律。服务业的发展和城市的发展密不可分。国际上,高端的、密集的、低成本的服务一般主要集中在大城市。因此中国过去这些年,城市化相对于工业化的滞后,也制约了服务业的发展。从这个角度来看,如果我们的城市能够顺应市场力量进一步发展,中国经济仍有进一步上升的空间。城市化与工业化不匹配的现状,既是经济结构扭曲的反映,同时也让我们看到了发展的机会。

拐点2013年:三个反超和一个分化

随着中国经济政策导向的转变,中国经济结构的转型在市场力量自发地引导下已经潜移默化地发生了。2013年,中国服务业占GDP比重超过工业,成为中国最大的经济部门,这是中国首次从农业和工业占主导的经济体转变为服务业占主导的经济体。这种转变具体体现为经济增速的“三个反超”和房地产价格的“一个分化”。

经济增速的“三个反超”,指的是大城市对中小城市的反超、服务型城市对工业型城市的反超、消费型城市对投资型城市的反超。2013年,一线城市的经济增速悄悄超过了二三线城市。此前中国经济增速主要靠生产、制造和投资等。二三线城市,包括小城市,依托工业化实现了快速的发展。但是随着2013年经济慢慢减速,一线城市由于市场力量比较完备,下降速度没有那么快,充当了经济稳定器的作用。另外,2013年以前,工业型城市和服务型城市的GDP增速和人口增速齐头并进。但从2013年开始,不论是从GDP增速还是从对人口的吸引能力来看,服务型城市都开始大幅超过工业型城市。与此同时,2013年以后,内需在此前工业化增长的基础上,开始慢慢发挥作用,消费城市后来居上,成为拉动经济增长的主要力量。这三个反超,说明以服务和消费为基本特征的大城市,开始取代以投资和工业为基本特征的中小城市,成为经济发展的主战场。

房地产价格的“一个分化”,指的是从2013年开始,中国房地产市场结束了大中小城市“同涨同跌”的局面,开始了“大城市大涨,中城市小涨,小城市基本不涨”的分化格局。这个分化告诉我们人口的流向,已经不像之前那样向各类城市流动,而主要向大城市集聚。其实过去这十几年,中国人口总量从13亿增长到14亿,总的增速并不快。但很多大城市人口流入较多,不断增加的人口带动房价快速增长。作为城市发展潜力的一个综合反映,房价的分化也表明中国城市发展遍地开花的局面已经结束,潜力大的城市开始领跑。

以上变化让我们看到市场自发的力量不容小觑。工业化的长足发展已经为我们奠定了经济基础、技术基础、人力资源基础,未来技术创新、产业升级、消费升级,都可以依靠市场力量往前迭代。

城市是市场发育的空间载体

“三个反超”和“一个分化”的背后,反映了中国经济发展的动能开始从工业化转向城市化。城市是市场发育的主要空间载体,城市发展的滞后使得我国的市场发育还有很大的不足。反过来说,进一步推动城市化是我国市场发育的最重要抓手。

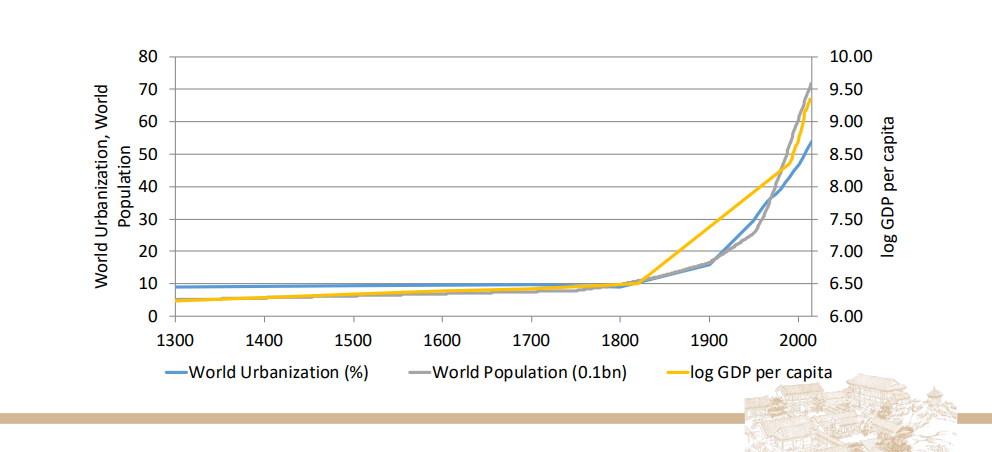

从历史长视角来看,经济增长、人口增长和城市化始终呈现三位一体的变化趋势(见图2)。历史上,如果一个时期发展得比较好,就会出现一个比较大的城市,例如西方历史上的古希腊、古罗马,中国唐宋时期的长安、汴京,这些城市以地标的形式成为承载人类文明发展的载体;当前世界两大经济体,美国的经济主要集中在纽约、洛杉矶、芝加哥等大城市,日本的经济产出则主要围绕东京和大阪这些都市圈。可以说,城市是人类文明的容器,也是现代经济的载体。

图2 经济增长、人口增加、城市化的历史变化趋势

为什么经济发展主要集中在城市,背后的逻辑是什么?首先,基础设施网络构成了城市的底层构架,这个架构把人们聚集在一起,促进了市场分工和人员流动,从而能够提高城市效率。小地方没有办法负担这么昂贵的基础设施,因此人们往往各自为政,效率很低,无法产生大规模的贸易活动。此外,城市还有文化、教育、医疗、金融等功能机构分工网络,只要有一技之长,人们就能够在这些机构中找到各自的定位和分工。其次,城市本质是一种成本分摊模式,由于吸引几百万、几千万人共同承担从而降低了城市运营的单位成本。它不仅吸引高净值人口,也吸引低技能人群,人们在各自的位置上相互协作、各得其所,不断创造更高的城市价值。因此,城市就是一个复杂的分工系统和生态系统,就像一个大的原始森林,能够自发产生底层的市场力量。

中国目前的工业化技术和收入水平完全可以支持城市化自发地生长,当市场力量足够大的时候,就可以拉动技术进步、产业升级,从而为经济增长带来新动能。

向城市聚集,“蜗居”到“适居”

当前,中国现代城市化率依然偏低,与发达国家相比还有很大发展空间。2016年,中国按照常住人口城市化率已经到了约60%的水平,但户籍人口城市化只有44%左右,近16%的城市常住人口没有城市户籍。根据中国人口基数大、人均资源少的情况,未来中国的城市化率应该是到80%-90%。与此同时,我国大城市率也偏低,与日本、澳大利亚等国家相比,中国大城市化率还有近一倍的增长空间。从城市的经济密度上来看,我国一线城市和国际大都市比,同样有很大的提升空间。

未来中国人口将主要往城市聚集,这是中国经济转型的源动力。当前我们讨论经济转型、产业升级,不应该只看具体产业的支持和扶持政策,城市化是一个不可忽视的底层支撑。因为发展城市就是创造一个市场,创造一个生态,让新技术在市场和生态里面生长。我们已经具备了相当的工业基础和技术基础,并拥有大量的人才储备,只要往这个方向发展,未来一定可期。

如何进一步城市化?可以参考之前提出的“二次房改”的政策建议。此前,我国很多城市的发展都是以工厂为核心,农民工等外来人口通常住在工棚里面,城市对他们的接纳度很低,他们能够享受到的城市基本公共服务水平非常有限,这一阶段我们称之为“工棚城市化”。未来城市化就是要从“工棚城市化”向“市民城市化”发展,把这些流动人口真正吸纳到城市里面,积累未来中国经济发展的人力资本,只有这样内循环才能够真正发展起来。“二次房改”的核心思想,就是通过建设安居房,以适当的政策倾斜沿用商品房的办法,把农民工、新市民等流动人口市民化,改善城市治理的同时,帮助他们积累财富,变成未来新的中产阶级。

“二次房改”和“一次房改”分别对应不同的历史发展阶段。“一次房改”发生于1998年并延续至今,正值我国初级工业化的发展阶段,房改的主体是城镇居民等老市民,城市基本特征是城镇化。“二次房改”是我们期待未来发生的房改,房改的主体是农民工、新市民等流动人口,未来的城市发展特征是高级城市化。从工业化到城市化,分别对应“一次房改”和“二次房改”,涉及到整个社会的综合治理。当前中国户籍人口城市化率是44%左右,期待这一阶段性建议,可以把中国的城市化率从目前的水平提高到80%-90%,并逐步化解城乡二元结构,为中华民族的伟大复兴奠定基础。

*本文根据徐远教授在“复旦金融公开课”上的演讲综合整理。